2012年08月17日『内外旬報』という雑誌−旬刊から週刊へ− [性社会史研究(性風俗雑誌)]

2012年08月17日 『内外旬報』という雑誌−旬刊から週刊へ−

例によって吉祥寺駅前の古書店で『内外旬報』という雑誌を購入。

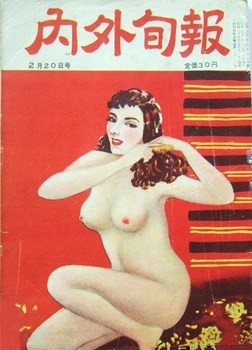

↑ 『内外旬報』昭和30年(1955)2月20日号(東京内外新聞社)。

この号、内容は「青春の問題特集」と銘打っている。

私は「娼婦の手帖」と題する「赤線」娼婦と学生客の退廃的なやり取りを記した実録風小説と、「浅草女剣劇総まくり」という特集記事を目当てに買ったのだが、性風俗から芸能界ネタ、実録ものから小説まで、なんでも有りと言えば聞こえは良いが、焦点が定まっていない雑誌である。

刊行は「東京内外新聞社」(東京都千代田区神田駿河台3−3)。

B5版62頁、定価30円。

奥付がないので、巻次は不明だが、表紙に「昭和二十九年五月十三日国鉄特別扱承認雑誌第二八一〇号」とあるので、昭和29年(1954)の創刊だろう。

戦後の混乱期(1945〜50年)に多数刊行されたいわゆる「カストリ雑誌」の一時代後、「ポスト・カストリ雑誌時代」(1951〜59年)に刊行された性風俗雑誌の1つ。

この時期の性風俗雑誌は、まとまった形で所蔵している施設(図書館、研究所)がなく、基礎的なデータも不明で、いちばんよくわかっていない。

『内外旬報』も、ネットで調べたが、ほとんど出てこない。

↑ 『内外旬報』昭和29年(1954)5月30日号

これは創刊間もない頃のものか。

http://www.romando.net/php/detail.php?title_no=25694

他に、昭30年(1955)6月30日号が存在するので、少なくとも1年1ヵ月は続いたようだ。

『旬報』という誌名どおり、10・20・30日の月3回刊行(旬刊)と推定されるので、40号前後は存在することになる。

国会図書館で検索すると、同じ「東京内外新聞社」から昭和31年(1956)5月以前の創刊で『旬刊タイムス』という旬刊誌が出ている。

未確認だが『内外旬報』は『旬刊タイムス』に引き継がれたのかもしれない。

なお、『旬刊タイムス』は、昭和32年(1957)まで刊行されている。

ところで、(日の末尾に)「0」が付く日とか、「5」が付く日とか、つまり10日おきという隔週刊と週刊の中間の刊行ペースである旬刊(月3回)という形態は、今ではすっかり廃れてしまった。

この形態の雑誌として最も著名なのは、大正8年(1919)7月創刊の『キネマ旬報』(キネマ旬報社)だろう。

その名の通り、昭和15年(1940)12月に戦時統制を理由に終刊するまで月に3回「1」の付く日に刊行されていた。

しかし、戦後の昭和25年(1950)年10月に復刊した時には、毎月2回(5日・20日)刊行になり旬刊ではなくなってしまった。

今では、税・金融関連の業界紙や法律雑誌に「旬刊」はわずかに残っているに過ぎない。

そもそも社会慣行・生活習慣の中で「日の末尾」がほとんど意識されなくなってしまった。

気にするのは「今日はなに曜日?」という感じで、いつの間にか曜日一色。

言うまでもなく、キリスト教の創世神話に基づく「七曜日」という概念は、明治時代初期以前の日本文化にはなかった。

神が月曜日に光を生み出し昼と夜とを分け、火曜日に水を上と下とに分け天を造り、水曜日に大地と海とを分け植物を創り、木曜日には日と月と星を創り、金曜日に水に住む生き物(魚)と鳥を創り、土曜日に家畜を含む陸生の動物とすべての獣を治める人間(男と女)を創って、日曜日は疲れ果てて休息した、なんていう話とは無縁な国なのだ。

「七曜日」の概念が日本に入ってくるのは、明治5年(1872)12月のの新暦(太陽暦=グレゴリオ暦)導入以降。

「七曜日」以前の日本は、すべて「日(の末尾)決め」である。

例えば「二」の付く日に市が立つ(福岡県筑紫野市二日市)、「四」の付く日に市が立つ(三重県四日市市)、「五」の付く日に市が立つ(東京都あきる野市=旧五日市町)、「六」の付く日に市が立つ(新潟県南魚沼市六日町)、「八」の付く日に市が立つ(千葉県八日市場市))、「十」の付く日に市が立つ(広島県広島市中区十日市町)etc。

あるいは、官庁の休日は、明治時代に土曜日午後と日曜日が休みとされる以前は「一・六日(いちろくび)」、つまり、毎月1日(朔)・6日・11日・16日・21日・26日だった。

そう言えば、最近あまり聞かなくなったが、十年ほど前までは、タクシーに乗って、やけに道が混んでいると、運転手さんが「今日は五・十日(ごとおび)ですから・・・」と言い訳することがあった。

「五・十日(ごとおび、関西ではごとび)とは、毎月5日・10日・15日・20日・25日と、30日または月末日のことで、日本の伝統的な商習慣では「五・十日」に決済を行うことが多かった(五・十払い)。

なので「五・十日」には、金融機関の窓口が混みあったり、営業車の行き来が多くなって道路が混んだりしたのだが、今でもそうなのだろうか?

話がずれてしまったが、明治5年に「七曜日」が導入されても、なかなか「七曜日」は浸透せず、社会慣行・生活習慣的には相変わらず「日(の末尾)決め」だった。

「日(の末尾)決め」の刊行形態が旬刊であり、「曜日決め」のそれが週刊である。

旬刊誌の衰退と、それに代わる週刊誌の全盛は、日本人の社会慣行・生活習慣の中に「七曜日」が定着したことを示している。

週刊誌の実質的な初め(*)とされる 『サンデー毎日』(毎日新聞社)の創刊は、大正11年(1922)3月だった。

同じ年の2月に朝日新聞社は『旬刊朝日』(5・15・25日発売)を創刊していた。

朝日は、毎日新聞社が週刊誌を刊行したのを見て、あわてて4月に『旬刊朝日』を『週刊朝日』に衣替えする。

あくまでも大都市圏での話だが、大正末期が「旬刊」から「週刊」へ、「日(の末尾)決め」から「曜日決め」の転換点だったのではないだろうか。

戦後の混乱期、物資の絶対的な不足、紙の統制で印刷用紙の入手が困難で、出版社が雑誌の定期刊行に苦労した。

その時代、週刊より月1回少ない旬刊は、紙やインクの節約という点で、メリットがある刊行形態で、少し息を吹き返した感がある。

しかし、それもつかの間で、紙の統制が解除され、今までの新聞社系の週刊誌に加えて、昭和31年(1956)2月創刊の『週刊新潮』(新潮社)をはじめとして雑誌社系の週刊誌が次々に刊行され、世の中が「週刊誌ブーム」になると、旬刊誌の生き残る余地はもうほとんどなくなってしまった。

『内外旬報』の後継誌と思われる『旬刊タイムス』が姿を消すのは昭和32年(1957)だった。

* 厳密には日本最初の週刊誌は、明治10年(1877)から40年(1907)まで刊行された戯画入り時局風刺雑誌『團團珍聞(まるまるちんぶん)』(毎週土曜発売)である。

【追記(9月24日)】

『内外旬報』(東京内外新聞社)2冊追加購入。

昭和30年(1955)3月20日号と6月20日号。

3月20日号の特集「アメリカで流行の異性の友達とは何か?」は、冒頭の見出しが「新しい米語デイトとはなにか」。

男女交際の歴史の資料として使えそう。

昭和30年(1955)年の時点で、「デイト」という言葉が(実態も)一般には普及していなかったことがわかる。

記事では「あちらではデイトのさようならはキッスがあたり前」と紹介したり、「ステディ(steady)」や「ダブルデイト」という言葉(概念)も解説している。

戦後すぐに、一気に(全国的に&全階層的に)恋愛が自由化したように思うのは大きな誤りで、男女交際の自由化は、デイト概念の移入にともない昭和30年代になってようやく始まると考えるべきだろう。

例によって吉祥寺駅前の古書店で『内外旬報』という雑誌を購入。

↑ 『内外旬報』昭和30年(1955)2月20日号(東京内外新聞社)。

この号、内容は「青春の問題特集」と銘打っている。

私は「娼婦の手帖」と題する「赤線」娼婦と学生客の退廃的なやり取りを記した実録風小説と、「浅草女剣劇総まくり」という特集記事を目当てに買ったのだが、性風俗から芸能界ネタ、実録ものから小説まで、なんでも有りと言えば聞こえは良いが、焦点が定まっていない雑誌である。

刊行は「東京内外新聞社」(東京都千代田区神田駿河台3−3)。

B5版62頁、定価30円。

奥付がないので、巻次は不明だが、表紙に「昭和二十九年五月十三日国鉄特別扱承認雑誌第二八一〇号」とあるので、昭和29年(1954)の創刊だろう。

戦後の混乱期(1945〜50年)に多数刊行されたいわゆる「カストリ雑誌」の一時代後、「ポスト・カストリ雑誌時代」(1951〜59年)に刊行された性風俗雑誌の1つ。

この時期の性風俗雑誌は、まとまった形で所蔵している施設(図書館、研究所)がなく、基礎的なデータも不明で、いちばんよくわかっていない。

『内外旬報』も、ネットで調べたが、ほとんど出てこない。

↑ 『内外旬報』昭和29年(1954)5月30日号

これは創刊間もない頃のものか。

http://www.romando.net/php/detail.php?title_no=25694

他に、昭30年(1955)6月30日号が存在するので、少なくとも1年1ヵ月は続いたようだ。

『旬報』という誌名どおり、10・20・30日の月3回刊行(旬刊)と推定されるので、40号前後は存在することになる。

国会図書館で検索すると、同じ「東京内外新聞社」から昭和31年(1956)5月以前の創刊で『旬刊タイムス』という旬刊誌が出ている。

未確認だが『内外旬報』は『旬刊タイムス』に引き継がれたのかもしれない。

なお、『旬刊タイムス』は、昭和32年(1957)まで刊行されている。

ところで、(日の末尾に)「0」が付く日とか、「5」が付く日とか、つまり10日おきという隔週刊と週刊の中間の刊行ペースである旬刊(月3回)という形態は、今ではすっかり廃れてしまった。

この形態の雑誌として最も著名なのは、大正8年(1919)7月創刊の『キネマ旬報』(キネマ旬報社)だろう。

その名の通り、昭和15年(1940)12月に戦時統制を理由に終刊するまで月に3回「1」の付く日に刊行されていた。

しかし、戦後の昭和25年(1950)年10月に復刊した時には、毎月2回(5日・20日)刊行になり旬刊ではなくなってしまった。

今では、税・金融関連の業界紙や法律雑誌に「旬刊」はわずかに残っているに過ぎない。

そもそも社会慣行・生活習慣の中で「日の末尾」がほとんど意識されなくなってしまった。

気にするのは「今日はなに曜日?」という感じで、いつの間にか曜日一色。

言うまでもなく、キリスト教の創世神話に基づく「七曜日」という概念は、明治時代初期以前の日本文化にはなかった。

神が月曜日に光を生み出し昼と夜とを分け、火曜日に水を上と下とに分け天を造り、水曜日に大地と海とを分け植物を創り、木曜日には日と月と星を創り、金曜日に水に住む生き物(魚)と鳥を創り、土曜日に家畜を含む陸生の動物とすべての獣を治める人間(男と女)を創って、日曜日は疲れ果てて休息した、なんていう話とは無縁な国なのだ。

「七曜日」の概念が日本に入ってくるのは、明治5年(1872)12月のの新暦(太陽暦=グレゴリオ暦)導入以降。

「七曜日」以前の日本は、すべて「日(の末尾)決め」である。

例えば「二」の付く日に市が立つ(福岡県筑紫野市二日市)、「四」の付く日に市が立つ(三重県四日市市)、「五」の付く日に市が立つ(東京都あきる野市=旧五日市町)、「六」の付く日に市が立つ(新潟県南魚沼市六日町)、「八」の付く日に市が立つ(千葉県八日市場市))、「十」の付く日に市が立つ(広島県広島市中区十日市町)etc。

あるいは、官庁の休日は、明治時代に土曜日午後と日曜日が休みとされる以前は「一・六日(いちろくび)」、つまり、毎月1日(朔)・6日・11日・16日・21日・26日だった。

そう言えば、最近あまり聞かなくなったが、十年ほど前までは、タクシーに乗って、やけに道が混んでいると、運転手さんが「今日は五・十日(ごとおび)ですから・・・」と言い訳することがあった。

「五・十日(ごとおび、関西ではごとび)とは、毎月5日・10日・15日・20日・25日と、30日または月末日のことで、日本の伝統的な商習慣では「五・十日」に決済を行うことが多かった(五・十払い)。

なので「五・十日」には、金融機関の窓口が混みあったり、営業車の行き来が多くなって道路が混んだりしたのだが、今でもそうなのだろうか?

話がずれてしまったが、明治5年に「七曜日」が導入されても、なかなか「七曜日」は浸透せず、社会慣行・生活習慣的には相変わらず「日(の末尾)決め」だった。

「日(の末尾)決め」の刊行形態が旬刊であり、「曜日決め」のそれが週刊である。

旬刊誌の衰退と、それに代わる週刊誌の全盛は、日本人の社会慣行・生活習慣の中に「七曜日」が定着したことを示している。

週刊誌の実質的な初め(*)とされる 『サンデー毎日』(毎日新聞社)の創刊は、大正11年(1922)3月だった。

同じ年の2月に朝日新聞社は『旬刊朝日』(5・15・25日発売)を創刊していた。

朝日は、毎日新聞社が週刊誌を刊行したのを見て、あわてて4月に『旬刊朝日』を『週刊朝日』に衣替えする。

あくまでも大都市圏での話だが、大正末期が「旬刊」から「週刊」へ、「日(の末尾)決め」から「曜日決め」の転換点だったのではないだろうか。

戦後の混乱期、物資の絶対的な不足、紙の統制で印刷用紙の入手が困難で、出版社が雑誌の定期刊行に苦労した。

その時代、週刊より月1回少ない旬刊は、紙やインクの節約という点で、メリットがある刊行形態で、少し息を吹き返した感がある。

しかし、それもつかの間で、紙の統制が解除され、今までの新聞社系の週刊誌に加えて、昭和31年(1956)2月創刊の『週刊新潮』(新潮社)をはじめとして雑誌社系の週刊誌が次々に刊行され、世の中が「週刊誌ブーム」になると、旬刊誌の生き残る余地はもうほとんどなくなってしまった。

『内外旬報』の後継誌と思われる『旬刊タイムス』が姿を消すのは昭和32年(1957)だった。

* 厳密には日本最初の週刊誌は、明治10年(1877)から40年(1907)まで刊行された戯画入り時局風刺雑誌『團團珍聞(まるまるちんぶん)』(毎週土曜発売)である。

【追記(9月24日)】

『内外旬報』(東京内外新聞社)2冊追加購入。

昭和30年(1955)3月20日号と6月20日号。

3月20日号の特集「アメリカで流行の異性の友達とは何か?」は、冒頭の見出しが「新しい米語デイトとはなにか」。

男女交際の歴史の資料として使えそう。

昭和30年(1955)年の時点で、「デイト」という言葉が(実態も)一般には普及していなかったことがわかる。

記事では「あちらではデイトのさようならはキッスがあたり前」と紹介したり、「ステディ(steady)」や「ダブルデイト」という言葉(概念)も解説している。

戦後すぐに、一気に(全国的に&全階層的に)恋愛が自由化したように思うのは大きな誤りで、男女交際の自由化は、デイト概念の移入にともない昭和30年代になってようやく始まると考えるべきだろう。

2012-09-20 01:38

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0